猫の爪をなくす手術のことを、抜爪(ばっそう)と言います。

抜爪は主に猫の引っかき癖や、家具への爪研ぎ癖がひどいため行われることが多いようです。

今回はそんな抜爪手術の実態や、メリット・デメリットを中心に詳しく紹介していきます。

目次

猫の抜爪とは?

抜爪は英語では「ディクロー(Declaw)」と呼びます。

つまり「爪を抜く」というよりかは、「爪を取り除く」ことを抜爪と呼ぶのです。

その方法というのが、爪の生えている骨を切り取ることによって、爪が二度と生えてこないようにすることです。

そうすることによって、爪が二度と生えてこないようになります。

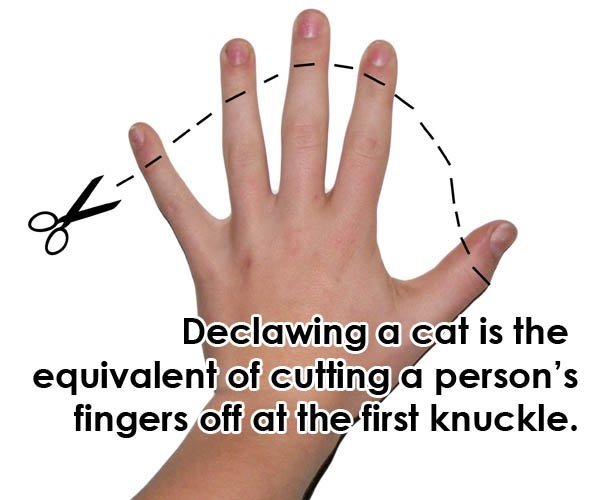

いまいちイメージしづらいという場合は、こちらの画像を見てみてください。

photo credit:peta.org

抜爪とは人間で言うと、画像のように指の第一関節の部分を切除する手術なのです。

そんな一見とてもおぞましいような抜爪手術ですが、アメリカなどでは受けさせる飼い主さんも多いようです。

実際のところ、どんなメリット・デメリットがあるのかを続いて紹介していきます。

抜爪手術は基本的に前足の爪に対してのみ行われます。

これはひっかき傷の9割が前足によって行われるためです。

抜爪のメリット・デメリット

抜爪手術のメリット・デメリットは以下になります。

抜爪のメリット

抜爪手術のメリットは主に以下になります。

- 飼い猫に引っかかれることがなくなる

- 家具や壁紙がズタズタにされることがなくなる

- 猫ひっかき病の予防につながる

どのメリットにも共通しているのは、あくまで全て人間にとってのメリットであって、猫にとってのメリットではないということです。

とは言え、引っかき癖が強い猫と暮らすのは、中々に大変なことであるのも事実です。

飼い猫がとても強い引っかき癖を持っていると、一緒に暮らしているだけでも苦痛になることもあります。

そういった人にとっては、抜爪手術は一つの解決策につながります。

また家具で爪とぎされて困るという場合も、同様です。

抜爪のデメリット

抜爪のデメリットは主に以下になります。

- 猫にとって激痛を伴う

- 後遺症のリスクを伴う

- 外で暮らすことが困難になる

【猫にとって激痛を伴う】

手術中は当然麻酔を使うため、猫が痛みを感じることはないです。

ただ問題なのは手術後(麻酔が切れてから)です。

骨を切り取られるわけですから、手術後は激痛が伴います。

多くの猫は手術後1~2日ほどは、動かずぐったりとしているようです。

【後遺症のリスクを伴う】

抜爪手術を考える際に忘れてはいけないのが、抜爪手術後にある後遺症のリスクです。

抜爪の後遺症リスクの詳細については、次章にて解説します。

【外で暮らすことが困難になる】

抜爪手術を受けた猫は、前足の爪という一つの武器を失います。

こうなると他の猫と喧嘩になった際などは、相手にならないため外に出すのは危険です。

そのため抜爪手術後は原則として、完全室内飼いをする必要があります。

抜爪手術の後遺症(リスク)

抜爪手術には後遺症がつきものです。

アメリカ獣医協会の報告によれば、抜爪手術を行った猫の50%がなんらかの後遺症に見舞われているようです。(引用:AVMA)

抜爪手術の後遺症は主に以下になります。

- 出血

- 爪の再生

- 傷口の開き

- 傷口の化膿

- 一時的な麻痺

- 病気(ストレス要因で起こる免疫力の低下のため)

この内最も多いのは出血で、傷口の開きも多いようです。

また切除が上手くできていないと、爪が再生してしまうこともあるようです。

この場合は再度切除をする必要があります。

このように抜爪手術は手術を終えてハイおしまい!というようなものではなく、終わった後の後遺症のリスクが大きいため、手術後の管理がとても大切になってくるのです。

抜爪手術はどのような感じで行われるの?

猫の爪が生えてくる骨を切除することによって、二度と爪が生えてこないようにします。

手術の際に使われる器具は病院によって違いますが、小型のギロチン・メス・レーザーなどいくつか種類があります。

この中で最も猫への負担が軽いと言わているのは、レーザー切除です。

猫への負担以外にもギロチンやメスなどの場合、器具からの感染リスクもついてきます。

総合的な点に見ても、レーザーでの切除が最も優れた抜爪と言えるでしょう。

抜爪手術の流れや料金は?

抜爪手術は受ける病院によって費用などが変わってきます。

ただ一般的には麻酔代金など諸々合わせて、4~5万円ほどかかる病院がほとんどのようです。

また手術にかかる時間ですが、レーザー切除をする場合は日帰り退院できるところもありますし、数日様子を診るために入院させるところもあるようです。

抜爪手術は請け負っている病院とそうでない病院があるため、抜爪を希望する方は事前に電話などで病院に電話して聞くことをおすすめします。

抜爪手術後はどうなるの?

抜爪手術をした後、後遺症などとは別に問題行動が治るかどうかも気になりますよね。

結論から申し上げると、抜爪手術をした飼い主さんの89%が、手術後5カ月目のアンケートで満足しているという回答をしたようです。(引用:AVMA)

手術をした後はもちろん、爪とぎや引っかきというのはなくなるようです。

ただ爪のない手で、爪とぎのような行為をする子は多いようです。

またこれがなぜかは分かっていませんが、手術後にテーブルなどに飛び乗る猫が多くなるようです。

抜爪の代替策!ネイルキャップとは?

この記事を読んでいる方の中には、「現在抜爪手術を受けさせようかどうか悩んでいる。」という飼い主さんもいると思います。

抜爪手術をしようか悩んでいるという場合は、まずネイルキャップの装着を考えてみてください。

ネイルキャップとは画像のように、爪に装着するタイプのビニールキャップで、これを付けることによって猫のひっかきが危険でなくなります。

抜爪手術を悩んでいる方の多くは、「猫の引っかき癖が強い」「猫が家具や壁紙で爪とぎをしてしまうのが嫌だ」という意見のどちらかをお持ちの方がほとんどだと思います。

引っかき癖、爪とぎによる被害もネイルキャップによってかなり改善されるでしょう。

ネイルキャップも猫にとって全くストレスにならないというわけではないでしょうが、抜爪よりははるかに安全な選択肢と言えるでしょう。

ネイルキャップの装着について、より詳しくはこちらから確認できます。

猫の抜爪に対する諸外国の態度は?

日本ではそれほど耳にする機会のない抜爪手術ですが、他国ではどのように考えられているのでしょうか?

結論から申し上げると、抜爪は多くの国で禁止されています。

例としてイギリスなどを含むほとんどの欧州諸国では倫理的な懸念から禁止されており、オーストラリアやニュージーランドなどでも禁止されています。

一方アメリカでは州にもよりますが、抜爪手術はより一般的です。

2014年に行われた研究によれば、アメリカ・ノースカロライナ州では約21%の猫が抜爪手術を受けていたと推定されています(AVMA)

日本では欧州諸国のように禁止こそしていないものの、あまり好ましくないという意見が大勢を占めると思います。

抜爪に関しての個人的な意見

この章は完全に個人の意見であるため、不必要だと思われる方は飛ばしてください。

個人的な意見を言うのであれば、やはり抜爪手術に関して基本的には反対です。

なぜなら抜爪手術は完全に人間本位のものであって、猫のためのものではないからです。

家具や壁紙が爪とぎでボロボロにされるからという意見で、抜爪手術をしたいという人に対しては猫を飼う以上仕方のないことだと強く主張したいです。

ただ引っかき癖があまりにひどく、「これ以上飼うのはどうしても難しい」「これ以上飼うと猫を嫌いになってしまう」という場合に関しては、抜爪手術を考えるのも一つの手だと思っています。

また似たような手術に去勢・避妊が挙げられますね。

去勢・避妊をしない猫は「マーキング」や「発情期の鳴き声」など、一緒に暮らしていくのはかなり大変になります。

これも抜爪と同じく人間のエゴではありますが、人と猫が一緒に暮らすのにどうしても我慢するのが難しいレベルでの問題行動で続くようであれば、手術をするのは致し方ない部分もあると思うのです。

ただ家具が傷つくからといったレベルの、多少人間が我慢すれば済む話の場合は、なるべく手術は行うべきでないと思っています。

まとめ

抜爪手術をすることで、猫の引っかき癖や爪とぎをなくすことができます。

ただ手術には当然ながら、後遺症のリスクなども付きまといます。

飼い主さんと猫が双方幸せに暮らしていくには、どちらを選択した方が良いのか、よく考える必要があると言えるでしょう。

photo credit:Simon Powell by Get ya mitts off my rug!、Paulo Montenegro by #rednails #kitty #gata #nails #girlnails #unhasdegarota #gato #cat #pets #petlove #petstagram #petsofinstagram #catstagram #catsofinstagram #feline #meow